快速过弯,山间飞驰,他们在这里找到了属于自己的自由

玩哈雷的潮人们更多的将自己打扮得酷炫 供图

哈雷zero,全手动改装 供图

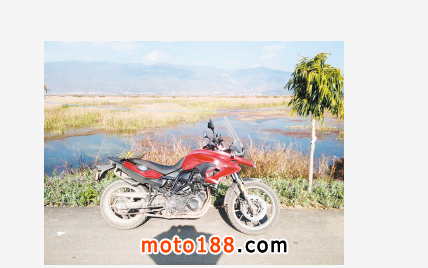

江洋独自骑行云南,每到之处必人车合影留念 供图

骑行结束,回到俱乐部时,车手们用高压水枪冲去身上的泥土

对于车手和摩托车来说,骑行就是彼此的一种交流和融合

这是昆明停办“狗牌”(可入城进一环内的摩托车牌照)的第八年。

摩托车曾是昆明最常见的交通工具。2003年,市区摩托车数量超过22万辆,挂“狗牌”的约1万辆。而现在,摩托车渐渐淡出昆明城区,更多出现在农村、山地和滇藏线上。有人在翻山越岭,有人在珍惜相遇,有人在释放灵魂,有人在感悟情义。

在摩托车爱好者眼里,摩托并不是了无生气的机械,它象征自由,也代表自己。

坐骑呼啸而过

1993年,曲颂东骑着传奇125,没有头盔、护具,飞驰在昆明城里,“吹得眼泪直往外飞”。

遇到转弯,曲颂东会将速度降到40公里/小时。他很谨慎,即便身上穿着2万元的保护装备。

这时候,他有机会透过头盔和护目镜瞟瞟两侧。在背阴山的山路上,一个十五六岁的男孩早已停下手中的动作,站在路边——摩托车的巨大声响,足以让他做好充分准备,打开所有感官,迎接呼啸而过的摩托车。

曲颂东看着男孩的眼睛笑成了两弯月牙,也看着他的嘴唇从微微张开,到张成椭圆。头盔还有发动机,阻隔了那声感叹,但是他知道,男孩正在“哇……”

这个表情和眼神,曲颂东很熟悉。

在他十四五岁时,每逢在露天电影场听到“突突突”的巨大声响,他就以这种眼神看着“挎子”摩托车上的放映员。16岁,在父亲工作的工厂,他通过擦拭摩托车的方式,来取悦那些有资格摆布摩托车的师傅们,好让他能骑着“幸福250”溜上两圈。

上世纪八十年代中期,昆明城很小,摩托车很少,骑着它的大多是“单位上的人”。“那时候摩托车很贵,一台本田145要5000块钱,天文数字。”

1987年,亲戚将四冲程的本田100送给曲颂东,这是他的第一台摩托车。1993年,曲颂东跑了几年货运后,骑着传奇125,没有头盔、护具,飞驰在昆明城里,“吹得眼泪直往外飞”。1997年,在越野摩托车赛道上,他依然这个样子“逆飞”。

曲颂东飞驰在赛道上的第三年,2000年的某个夏日,谢宏艳被丈夫张滔拉到窗前,“看,我买的摩托车!”谢宏艳从6楼俯瞰下去,那是台黑色本田太子车,“太阳照在车上亮亮的,非常酷”。谢宏艳很惊喜,“平时就说买,但是不知道他真就买了”。

小两口骑着2万多块的“太子车”穿梭在昆明的大街小巷,而他们的房子当年每平方米才1200元。那时候的张滔,打扮仍和大学时一样,留长发,穿靴子。当他骑在太子车上,谢宏艳觉得他是现代版的“鲜衣怒马少年郎”。

那也是摩托车行业最红火的时候,2003年,昆明市区摩托车超过22万辆。这个形势在次年发生了改变——昆明提出禁摩。民意和政府胶着3年之后,2007年,昆明摩托车的分水岭现身:“狗牌”不能报废更新了。这意味着最长13年,牌照就要作废。

张滔的太子车也在此时退出江湖。直到2014年,张滔才买来第二台摩托车——哈雷,这是他花44万元圆的梦,他觉得“骑摩托车的男人,一生一定要拥有一辆哈雷”。

江洋也这么想。2011年,江洋花6.8万元买了台二手的哈雷,“我卖了好多喜欢的东西,才凑够钱买的”。这个360公斤重的家伙让江洋激动了好一阵,“声音好听,车身稳稳,动力充沛”。

7个月后,江洋将哈雷卖掉了。车子不能落牌,出门不方便。这是他的第9台摩托车。

2001年至今,14年里,江洋换过10台摩托车,最新一台是14万元买的红色宝马。现在,它正在曲颂东的“骑旅摩托车俱乐部”里,等待从德国发来的修理配件。

4个月前,3月7日晚上11点27分,江洋躺在车家壁的马路上发了条微信:“车祸骨折求救。”他的摩托车刚刚被一捆3吨重的钢材击中,倒在两米外。而半小时前,它刚刚跑满14000公里。

自由驾驭灵魂

阳光穿透黑色夹克的温度,小石子砸在头盔上的声音,还有树影从护目镜上闪过的痕迹……骑手享受这一切。

这是江洋奔袭20多万公里后的第六次骨折。他的父亲决定不再纵容他:“你要知道,你的命不只是你自己的。”

伤后第四天,江洋在微信里说:“放弃摩托,复出后参加夜跑。”他的“小红马”被摩友接手了。他想,这大概是他的最后一辆车。

在14000公里的奔袭中,江洋最喜欢看“小红马”夕照下的样子,像个沉默的守卫,任凭影子被拉得长长的。每到此时,他就会想起那些在高速路挪动的汽车,以及一脸气急败坏的主人,“一切美好都化为世俗”。

他坚持认为,汽车仅仅是移动肉体,而摩托车在驾驭灵魂。他曾骑着“小红马”跨越红河大桥,上桥一瞬间,他从摩托上站起来,将这个姿势持续到桥尾。“你不是整个身体靠着它,它虽然和你一起,但是你可能对它失去控制。”

自由。钟越雷就是这么定义这种感觉的。过去4年,钟越雷换过10台摩托车。他的院子曾一口气摆开8台摩托车,看着它们,他有一种身处阅兵仪式的自豪感。

当然,他更享受将车子斜切进风里,感受风的威力。当他走在大理洱海边的环湖路时,这种感受更加明显。虽然头盔和车服将他与外界隔开,但他依然能感受到阳光穿透黑色夹克的温度,小石子砸在头盔上的声音,还有树影从护目镜上闪过的痕迹。

沿着环湖路顺时针行走,他会路过喜洲观景台,观景台左边是一大片农田,右边是一大片湿地。春夏之季,湿地里绿油油,零星开着菱角花和荷花。

喜洲的对岸是小普陀,这里背山临海,路线蜿蜒。前一秒,眼前是树木稀松的大山,一个转弯后,一片湖水撞入眼底。钟越雷多半会以60公里/小时的速度处理大转弯,虽然他已在这条路上骑行了许多次,但是,当辽阔的水平面冲到路旁时,依然会让他猝不及防。

秋季,他多半会选择骑行大丽一级路。这条路与苍山平行而行,横穿大理坝,两旁布满农田,金黄色的麦浪随风摇曳。麦田之外,是苍山,是洱海,是白族民居,再远就是大理的云天。这让钟越雷觉得“很田园”。

“西部风”才是他的最爱。在罗平回昆明的路上,看着前方路直车少,他一拧油门,将摩托车飙到了160公里/小时。在这高速狂奔的十来分钟里,他的眼前只有路,脑子里不断回放《荒野大镖客》的场景:在满眼苍黄的荒山沙漠中间,黑色的66号公路通向天际,三五骑手狂飙其上,他就在其中。

66号公路,是钟越雷和其他许多摩友的梦想。今年他有两次机会去圆“66号梦”,但因为工作缠身,没能成行。“想做很多事情,都身不由己,索性推到40岁以后吧。”钟越雷觉得,自己被困在了这个世界里。

机械的生命感

骑手信任自己的摩托车,就像信任活塞、齿轮、发动机、轮子一样——作为摩托车的一部分,彼此支援。

和那些遭遇高速路堵车,被困在车里的人一样,钟越雷觉得被困着“很孤寂”。但是,当他坐上印第安摩托车,他会忘记这一点。

印第安是美式机车的鼻祖,比最负盛名的哈雷早产两年,但它低调许多。钟越雷喜欢这种“保守中带着粗犷”的范儿。每当他坐在这个“大家伙”身上,全身感官都被调动起来,与孤寂、枯燥、疲倦,甚至与暴雨抗争。

暴雨的节奏难以掌握,在大理至楚雄路段,钟越雷只能看它越来越近,最后劈头盖脸地砸下来。他能感觉到雨水砸在肌肤上,听到雨滴撞在头盔上的声音。“像豆子无边无际地甩过来,全身都噼里啪啦地响”。

在风雨中高速行走是件危险的事情,钟越雷需要绷紧神经,加上车把高的缘故,双手双脚会微微麻木。他需要找点小动作让自己放松,“捏下离合,减下挡,点下刹车,其实没必要。”

手上那双鹿皮手套,沾满油渍、汗水和雨水,还沾满大卡车甩过来的泥水。它磨损了,老旧了,但他信任它们,就像他信任活塞、齿轮、发动机、轮子一样——作为摩托车的一部分,彼此支援。

“你知道吗?它是另外一个你。”曲颂东并不觉得摩托车仅是工业时代的产物,机械化,了无生气。“它有生命感,你在车上做了任何动作,它都会有反映。”

尤其行走于山地的越野车,感觉更加灵敏。曲颂东是昆明玩越野摩托最早的人之一,“1997年,昆明只有两三个人在玩”,而现在,这个圈子已经发展到近500人,其中近200人是他教出来的。

在越野摩托车赛里,云南人总能拿到最好的成绩。曲颂东猜测,这是因为昆明有得天独厚的地势和气温优势。每个星期至少有3天,曲颂东和他的伙伴们会穿梭在东三环外的山林里,及时避开树枝、石头和羊群。最快的时候,他们的速度能达到130公里/小时。

但绝大多数时间里,他们只能低速行走。背阴山山路,已经被他们刨出一条近30厘米深的沟。在这里,骑手们如果没能一鼓作气冲上去,可能只能双脚点地,协助车轮往上冲。每到此时,骑手就会被笑称为“低速四驱”。

这是一个感受的过程,车子任何细微的变化,驾驶人都需要感受到。但感受有可能失灵。7月6日下午,一位被称为“彬彬”的骑手,在骑车上坡时,因为没有及时避让土堆,导致摩托车从他手中挣脱,摔坏了前刹。

严重时,骑手自己也会受伤。曲颂东曾因为分心导致受伤,左脚脚踝骨裂。“休息时,左一个电话,右一个电话,又催着走”。他装备还未穿戴到位就去追赶同伴,在跳过小沟时失去控制,撞在墙上。

“你要在脑子最灵活的时候骑它,即便你已经骑过千百次。”和摩托车交流,需要内心平静,这和与人交流一样。

通往应许之地

“遭的罪、看的风景、遇到的人和事,让你的旅途与目的地一样重要”。

曲颂东也注意到困在车里的人。“在车里,我们想的是要去的地方,而不是自己身在何处。”

正是这种与道路的疏离感,许多驾车者对周遭的一切毫无知觉。但摩托车不同,太阳、风雨、碎石都能被感知,“遭的罪、看的风景、遇到的人和事,让你的旅途与目的地一样重要”。

曲颂东珍惜在旅途相遇的人。今年春节,老挝的午餐时间,他们将摩托车停放在餐馆外,一对头发花白的老夫妇走过来,曲颂东直觉彼此是“盟友”。“他们一直看着我们笑,我们站起来,一走近就握手,什么话都没有说。”

老夫妇来自瑞典,骑着摩托车周游世界,离家已有一年多。他们的摩托车满是灰尘,“看着很沧桑,跟人一样”。车把已是锈迹斑斑,“你甚至能够感觉到,它们被充满咸味的海风吹拂过。”

10年前的夏季,曲颂东也骑着摩托车穿越云、川、甘三省。他骑着蓝色的光阳125,从昆明出发,穿过川西,途经甘南进入兰州。半个月他奔袭了2000公里,那时候,骑着摩托车旅行的人很少,他车头那面“甘南行”小红旗在风中猎猎作响,颇引人注目。

他到达兰州是凌晨2点。国道入城口,他的必经之地,六七个人拉着“欢迎昆明纵横俱乐部摩友抵达兰州”的横幅站在路边——这些人骑着摩托车来迎接他,并在兰州城里为他炖了一锅牛肉。

“十年前,没有微信,也没有智能手机。”论坛是摩友们的交流阵地,找网吧发帖,成为曲颂东一天里最重要的事情。“看到有人回复我,关注我,感觉很好。”摩友们通过这种方式认识。“我骑了数千公里到达,他们出城十几公里来迎接我,很正常。”

在路上遇到的人,让骑手们觉得自己很伟大。

在大理回昆明的公路上,钟越雷曾被一台捷达车追了十来公里。“刚开始好奇怪,以为他在跟我较劲,我放慢车速,他也没有超,一直跟在我车后。”几分钟后,捷达车踩了一脚油门,冲到钟越雷的左边,车窗摇下,车主是个30来岁的男人,他对钟越雷竖着大拇指,然后一加油绝尘而去。

“肌肉男”江洋曾被孩子认作“变形金刚”。在滇东南的一家面馆里,老板家的小男孩一直在他身边转悠,好奇又疑惑地看着身穿骑行服的他,忍不住来摸摸又打打,最后问他:“你会变形吗?”

摩托车的温情

在江洋的10台摩托车里,花6000元买的国产摩托车陪伴了他十年。“它是我这十年里买得最值的东西。”

骑手们从摩托车里获得的,比“变形”、比自由更多——情义。

在张滔的“玖号酒吧”里,一件哈雷皮夹克挂于墙上,这是2008年张滔在美国的朋友赠予他的。“我下飞机的时候,朋友就穿着这件皮夹克,骑着哈雷摩托车来接我”。皮夹克是朋友从当地二手市场花200美金淘来的,据说制作于1984年,“到现在都有31年了”。

临走前,朋友将这件衣服送给了他。皮夹克背后有着哈雷“V”型发动机的标志,张滔总觉得那像一对双拳,“像两个男人的比拼,充满情义”。在张滔的酒吧里,经常有30多台摩托车将酒吧院子填得满满当当。

女儿张子艺不是很喜欢这种场景,“感觉太夸张了”。但是,并不影响她对爸爸“铁汉柔情”的评价。6月30日,张子艺刚刚结束中考,这场考试也成为张滔的考验。因为女儿体育成绩不合格,每天早上6点,他就起床陪女儿围着小区跑步。“跑完步还要给我做营养早餐”,其中的西红柿蛋汤是张子艺的最爱。

爸爸是个稳重的男人,张子艺并不担心他的安全。但是,江洋的父亲却为儿子担惊受怕多次,也在伤后照顾儿子数次。

3月初受伤后,在昆华医院住院部,父亲拖着江洋的病床带他去新病床。江洋记得:“上一次被父亲这样拖着,是在30多年前的玩具车上。”换病房时,父子两人为中医治疗还是西医手术发生了争执。他们之间争执不断,大多都是围绕摩托车。

对江洋来说,一旦摩托车陪伴了你许多时光,那就是独一无二的,是别的车子无法取代的。“就会像朋友和家人一样,离开它,就不习惯。”

在江洋的10台摩托车里,陪伴他时间最长的是花6000元买的国产摩托车,陪伴了他整整十年。江洋算了算:车价6000元,落牌15000元,相当于0.21元/公里。“它是我这十年里买得最值的东西。”

这台车不像哈雷那么拉风,也不像宝马摩托能让他体验“400万法拉利才有的感觉”,它更多是作为交通工具。从江洋家所在的北市区到他的工作地新闻路,12公里路程,它只需12分钟。“如果坐汽车,要等红绿灯不说,有时候还要堵车。”2009年,北京路修地铁,江洋的轿车在北辰路口等了10个红绿灯。

这台车于今年年初报废,它使用的牌照已经到规定年限。“于我,它就像朋友,感情很朴素”。相比电动车——它类似于摩托车,却是一群没有驾照的人在骑,江洋觉得摩托车更安全,即便他为它骨折六次,他也依然坚持这一点。

“还是公交车最安全。”他的妈妈反驳。

这次事故,江洋手脚皆伤,不得不让妈妈帮忙洗头。他记得,上一次,妈妈为他洗头在30年前,在看台湾电影《妈妈再爱我一次》的时候。“等我好起来,爸妈老了应该由我来照顾了。还要找一个媳妇。”